La leona de Atenas

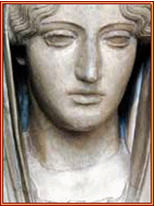

Llamada “la primera filósofa de Occidente”, Aspasia fue la esposa de Pericles, y una de las mujeres más bellas de la antigüedad. Según Platón, Sócrates aprendió de ella el arte de filosofar, y según otros, fue, además, uno de sus muchos amantes.

Fidias, el máximo escultor griego, y Polignoto, el máximo pintor, la tomaron de modelo para sus mejores obras.

Fundó en su tiempo la primera Academia para mujeres, en donde ella misma enseñó poesía, música, geometría, matemáticas, y los secretos del arte amatorio, en una época en que la mujer estaba aislada de la vida pública y recluida en el gineceo.

Pero también, por su temperamento rebelde y fogoso, promovió guerras que acabaron conduciendo a Atenas a su ocaso definitivo.

Musa inspiradora del Siglo de Oro griego (siglo V a. C), a la vez que “diosa maldita” de Atenas, Aspasia fue -junto a Helena de Troya y Cleopatra-, una de las mujeres más contradictorias y enigmáticas de la historia.

Dramatis Personae

Aspasia: primera filósofa de Grecia y esposa de Pericles. Fundó en su tiempo una Academia de Retórica y Artes Amatorias. Fue maestra de retórica de Sócrates.

Pericles: Rey de Grecia. Bajo su gobierno, Grecia conoció un esplendor que jamás antes había tenido. Fue mecenas de artistas y poetas. Durante su reinado, erigió el Partenón.

Alcibíades: sobrino de Pericles y discípulo predilecto de Sócrates. Llegó a ser Rey de Atenas, y su ambición desmedida precipitó la ruina de Atenas.Fue famoso por su belleza y temperamento fogoso.

Sócrates: filósofo y conversador agudo. Divinizó la razón humana. Se cree que fue discípulo y amante de Aspasia. Fue maestro de Platón.

Anaxágoras: filósofo nacido en Jonia, al igual que Aspasia. Pericles fue su mecenas y protector. Formuló la teoría de que el universo es gobernado por una Mente superior, y que el torbellino es la modalidad natural de la vida.

Diopeites: sacerdote fanático que persiguió a Fidias por sacrílego, y fue el responsable de que el gran artista muriera encarcelado. También logró que Aspasia fuera juzgada por el cargo de corruptora de la ciudad.

Friné: famosa prostituta de Atenas, protegida de Hipónico, el hombre más rico de la ciudad. Su cabellera pelirroja, senos y caderas, fueron célebres entre los atenienses.

Hipónico: el hombre más rico de Atenas. Pericles, antes de casarse con Aspasia, le había robado a Hipónico su primera mujer, Agarista.

Amigas íntimas:

Nausica: enamorada de Alcibíades.

Hepárete: Alcibíades contrajo matrimonio con ella por interés. Hija del general Calias.

Dafne: amiga de Nausica y Hepárete.

Consejeros de Pericles:

Lapón: adivino.

Diopeites: sacerdote

Anaxágoras: filósofo

Primera Parte

__________________________________

Desde lo alto de aquella colina el espectáculo era horrible y fascinante: un cuerpo desnudo de mujer traído por las olas golpeaba contra unas rocas como una sirena muerta.

Era uno de esos días despejados y ventosos en los que el mar tiene el mismo color turquesa del cielo, y las costas espumosas del Pireo esparcen un aroma a mar profundo que embriaga a las mujeres y vigoriza a los hombres.

No es entonces un viento lo que sopla en Atenas sino un perfume denso, verdoso, que se arremolina en el ágora, ulula en los templos, se filtra en las casas, hincha las cabelleras y los pechos e inspira a los generales declaraciones de guerra y a los esclavos fantasías de sublevación.

-Quién sería -preguntó Pericles a su amigo filósofo.

El viejo Anaxágoras se demoró en responder: sabía quién era la víctima y que su respuesta iba a inquietar al Soberano.

Una ola alzó al cuerpo exánime y lo depositó sobre una roca con suavidad.

-Es la sacerdotisa del templo de Apolo -y se metió en un puño la barba gris.

-¿Puedes asegurarlo?

-Sí, me advirtió lo que iba a hacer -dijo Anaxágoras-, pero algo me impidió reaccionar.

-¡Busquen el cuerpo de esa mujer! -ordenó Pericles a sus soldados y se marchó adusto y con las manos en la espalda.

Todos se apartaron para dejarlo pasar, menos un niño que se soltó de la mano de su madre y comenzó a saltar y a agitar una espada de madera alrededor suyo:

-¡Los persas!… ¡Hay que matar a los persas! -gritaba eufórico.

Pericles se paró en seco y lo tomó al niño de los brazos alzándolo medio metro del suelo:

-Hicimos la paz con los persas y también con los espartanos -le dijo con gravedad como si a través de ese pequeño le hablara a las generaciones futuras-. Sofocamos las rebeliones del Egeo, honramos a los dioses con estatuas y templos magníficos, todos los estados de Grecia nos rinden tributo, no hay flota superior a la nuestra en ningún mar conocido y nuestras leyes son tan justas y eternas como las que rigen los astros y las estaciones… ¿Por qué habría que salir a matar persas?

El niño colgaba de las manos del gigante con la espada en la mano, callado y sin miedo.

-¿Cómo se llama? -preguntó Pericles, soltándolo.

La madre, una joven esbelta de pelo lacio negro y con un seno descubierto alzó a su hijo en brazos y lo miró al Soberano con carácter:

-Polifonte, como su abuelo, que murió en Salamina, y como su padre que murió en Queronea bajo las órdenes de Tólmides -y alzó el mentón, que era delicadamente redondeado como si el mismo Fidias lo hubiese esculpido.

-Que Zeus los bendiga -y siguió su camino, orgulloso de ser el conductor de una raza capaz de engendrar a semejantes almas:

“Tú eres la madre anónima de Atenas -pensó, sintiéndose dueño de esa mujer-; la que amamanta a los héroes de esta tierra desde hace milenios. La que inventó al pie de una cuna los mitos que hoy representan los poetas ante multitudes. La que purifica el suelo ensangrentado de las batallas con sus lágrimas (y la coronó en su imaginación con una rama de olivo), la madre inmortal que jamás habla en la Asamblea, ni en los tribunales, ni es laureada en las fiestas Panateneas, y sin embargo es mi madre, mi hermana, mi hija”… Se detuvo con la intención de ir a buscarla para colmarla de honores, pero la imagen de otra mujer de ojos redondos y azules fulguró en su mente, y reanudó el paso.

Pero no sólo esa visión le impidió ir en busca de la joven, sino la sensación vaga y amarga de que no sentía nada de lo que pensaba. Sus palabras le sonaban como extractos de un discurso pronunciado ante la Asamblea:

“Hice el ridículo ante ese pobre niño”, se dijo, cuando en realidad lamentaba haberse humillado ante la muchacha.

A fuerza de dictar leyes, decretos, y ejercitar el arte oratoria, no hallaba en su corazón una sola palabra genuina. En cambio, si palpaba sus recuerdos sentía alguna tibieza en las palmas.

Recordó la madrugada de su primer desembarco en una playa de oro cuando combatió a los rebeldes de Egina… ¡Entonces sí que la sangre le tensaba las venas! ¡Entonces sí que era verdad que su madre había soñado con un león la noche de su alumbramiento!… Recordó cuando se hacía a la mar en plena noche con sus buenos amigos y en medio del Egeo echaban anclas, se arrojaban al agua negra salpicada de estrellas (como si se zambulleran en un cielo acuoso), y luego de nadar, sumergirse, y levitar sobre las olas con los brazos abiertos de cara a las constelaciones, subían a cubierta y él se acomodaba en la proa para gozar del lento cabeceo de la nave… “¡Canta una canción!”, le ordenaba a Damón y el músico tomaba la cítara y llenaba el aire de temblores… ¿Y qué diferencia había entre el vaivén de esa música con el de las olas y el del cuerpo de la mujeres? Todo era uno y el mismo placer, que era estar vivo y no creer en la muerte, vivir en la Tierra y sentirse un dios, ser feliz y no saberlo.

A lo lejos divisó las murallas que protegían la ciudad y que él mismo había mandado construir contra la ambición espartana… ¡Todo un símbolo de lo que había hecho con su vida los últimos veinte años!

“¿Cuándo fue que alcé esta muralla que me aísla del mundo?”, pensó con un disgusto que no llegó a convertirse en dolor. Y una voz profunda le subió de las entrañas y lo amonestó: “Tú amabas la poesía”.

Sus ojos se iluminaron con la lámpara de aceite de la casa de Hiperlao, en donde se reunía con los admiradores de Anacreonte a leer los poemas que celebraban el vino y la mujer, la guerra y el incendio de Troya, la danza y el despilfarro de la juventud… “Yo amaba la poesía”, se dijo, queriendo recordar cuándo era que se había enfriado su amor por las musas, y las teorías de Zenón sobre “la inexistencia del movimiento” desfilaron por su mente causándole malestar:

-¿Que el movimiento es una ilusión de los sentidos?… ¡Es absurdo! Todo cambia y se transforma… -y miró hacia el mar, y la planicie azul le inspiró ideas de fuga y liberación:

“Aquí ya no podré ser libre… Debería irme a Egipto, o a Tracia, en donde las mujeres son alegres, de piel lisa y morena, y por las noches…”, pero el rostro de la mujer de ojos azules se le volvió a aparecer para doblegar su voluntad:

“¿Qué haría Atenas sin mí?”, pensó compungido, cuando su sentir era: “¿Qué haría yo sin Aspasia?”

A su lado pasó un carro tirado por bueyes con bloques de mármol del Pentélico con que se edificaba el Partenón, pero no reparó en las bestias ni en la carga. Sólo miró a los esclavos que caminaban detrás con las rodillas sangrantes y los rostros blancos por el polvillo de las canteras:

-Soy uno de ellos -y no quiso pensar más.

*

Aquel bosque era cerrado, oscuro, y sus intrincadas galerías formaban laberintos en los que un hombre podía extraviarse horas, días, o para siempre. Quedaba muy cerca de la ciudad, pero quien se internaba en él tenía la sensación de haberse alejado varios siglos de Atenas, la ciudad luz.

El Bosque de Dioniso, le llamaban unos, La Puerta del Tártaro, otros, y tanto se celebraban allí ritos siniestros, orgías y confabulaciones, como iban a arrojar los criminales a sus víctimas, o a pasearse desnudas y coronadas de guirnaldas las mujeres de mala vida. En el fondo de ese reino húmedo y musgoso, poblado de ecos y gemidos, de sombras furtivas y amantes sin ley, era imposible creer que algo llamado Grecia hubiera existido alguna vez. En esas sombras sólo podía creerse en la verdad del instinto.

Se oyó un grito de mujer entre extasiado y agónico, y un aleteo estrepitoso estalló en la copa alta de un árbol. Al ruido de alas le siguió un silencio absoluto que rompió una piña cayendo entre unas ramas. Luego sonaron pasos que huían veloces, risas, y una voz gruesa de varón:

-¡Anadiomena!… ¡Perséfone!…

Una mujer desnuda pasó alzando las hojas con sus pies ligeros -su amante la llamaba con nombres de diosas para halagarla-. Tropezó, rodó por el humus del bosque soltando una risotada, se puso en pie y con la cabellera rubia repleta de hojas moradas siguió su carrera dando saltos, girando con los brazos abiertos, cambiando de continuo su rumbo en ese laberinto de árboles añosos (columnas de un templo abandonado hacía siglos).

Agitada y radiante se detuvo detrás de un árbol centenario. Se apretó los senos llenos de vida propia, que en cada respiración se le querían escapar de las manos, dejó resbalar una rodilla sobre la otra para hacerse más pequeña (y porque así se sentía más sensual luciendo uno de sus muslos), y allí se quedó esperando a que su cazador le diera alcance. Estaba acostumbrada a posar largas horas ante Polignoto el pintor, y ante Fidias el escultor, y podía quedarse quieta largo tiempo sin cansarse. Pero en ese momento posaba para el instante en que su amante la sorprendiera… ¡Su amante! Su artista favorito, el que la moldeaba con sus caricias haciéndola en cada encuentro más mujer, más perfecta; el que le afinaba la cintura con su abrazo, el que implacablemente la cincelaba desde adentro sometiéndola al ritmo divino del amor carnal… ¿La Atenea de bronce de Olimpia había quedado reluciente por un rayo que la había tocado?… Ella acababa de ser tocada y traspasada por un rayo más fulminante que el caído del cielo, y su cuerpo blanco palpitaba y difundía en el bosque sombrío destellos de luz lunar (eso era al menos lo que ella imaginaba mientras las piernas le temblaban y se sentía en el cuello cada latido).

“Soy una estatua de alabastro con un corazón de fuego”, pensó sin dejar de posar, y la idea de estar hecha de alabastro traslúcido le venía de la fama que habían adquirido en Atenas sus vestidos de seda transparente. Pero si un artista de talento la hubiera descubierto en ese instante, no habría visto ni una estatua ni una diosa, y ni siquiera una mujer desnuda, sino un animal raro nacido en las entrañas de ese bosque embrujado, y al regresar a su taller habría representado en el lienzo a una mujer con cornamenta o a una gacela con senos de hembra humana en su periodo de celo, con ojos brillantes y húmedos como cegados por una antorcha.

-¡Afrodita! -volvió a sonar la voz gruesa de varón.

La joven se sonrió, arrancó de la corteza una barba de liquen y cubrió su sexo con ese vello verdoso para mimetizarse mejor con el bosque. Todavía tenía hojas enredadas en la cabellera y sus plantas se hundían entre las raíces.

El joven se detuvo en una encrucijada. Aunque estaba desnudo, tenía puesto un casco de plata reluciente y calzaba sandalias amarillas con cordones de oro.

-¡Huelo tu perfume y voy a seguir la estela hasta encontrarte!

Sostenía en un brazo las túnicas de ambos, y un manto escarlata como los que usan los espartanos en las batallas. En su diestra empuñaba una espada corta y tenía sujeta a la espalda una lira.

-¡Sí!… ¡Sí!… ¡Ya casi puedo verte!… ¡Sí!… -y se puso a gatear para descubrirla entre la vegetación tupida del bosque.

“Me haré invisible”, pensó la muchacha e hizo como que se colocaba un anillo en el dedo anular. Su padre, el viejo Axioco, filósofo venerado en Mileto, le había contado una vez la leyenda de Giges, el rey de Lidia que se hacía invisible con un anillo mágico.

Cuando terminó de hacer el ademán de ponerse el anillo, apoyó su mano en la frente en actitud de desmayo inminente y se dispuso a desmaterializarse (su imaginación era tan viva como sus deseos).

El joven creyó ver un borde del cuerpo de la muchacha detrás de un árbol, se puso en pie y avanzó sigiloso.

Al llegar a la columna musgosa la rodeó de un salto y al grito de “¡te tengo!” cayó sobre… Nada. Un juego de luces y sombras de las copas frondosas lo había engañado.

La muchacha soltó la risa y entonces sí el joven guerrero supo dónde estaba:

-¡Por las barbas de Hermes! -gritó al abalanzarse sobre su presa.

-¡No! -gritó ella para hacer más deliciosa la escena del rapto, y dos brazos de bronce le rodearon la cintura y la alzaron como a una pluma.

-¡No!… ¡Maldito! -y le mordió un hombro al raptor con su dentadura de fiera joven, mientras sus dedos largos y finos se le enredaban en las cuerdas de la lira que colgaba de la espalda del hombre-fauno.

-¡Eres más feroz que Simaeta! -le gritó aludiendo a la pelirroja que había raptado cierta vez en Megara.

Al oír el nombre de aquella mujer, famosa por su belleza, la muchacha se enfureció en serio, y acostumbrada como estaba a montar en pelo a los caballos briosos de Tesalia, se sujetó al torso del joven con sus piernas de atleta, le quitó el casco de plata y le mordió una oreja como para arrancársela. El raptor cayó por tierra junto con su amante dando alaridos y destrozando con su peso la lira que lo había acompañado en mil galanteos.

Los dos cuerpos rodaron por la tierra negra, luchando, jadeando, entrecruzándose las piernas:

-¡Suéltame cobarde!

-¡Qué enemigo más delicioso!

-¡Te dejaré eunuco con este golpe!

La joven lo mordía, lo arañaba, lo golpeaba en las partes bajas y se le prendía con brazos y piernas como un gato montés.

-¡Nadie nos enseñó en el Liceo a pelear con algo así!

-¡Y no has visto nada! -se envalentonó la muchacha y gruñendo le arrancó un mechón.

Pero el joven empezó a vencerla con caricias íntimas, besos prologados en el cuello firme y carnoso, y palabras halagüeñas dichas al oído:

-Jamás amé así a una mujer.

-¡Mientes!

-Ni las danzarinas de Frigia tienen tu cintura, ni las campesinas de Corinto tienen muslos más redondos y piernas más fuertes, ni las de Sicilia tienen este perfume que resucitaría a un muerto.

-¡Lo del muerto no me gusta! -la joven era muy exquisita en sus gustos poéticos y en venganza le arañó una mejilla.

-En ti amo a todas las mujeres bellas que existieron.

-¡Y yo no te amo!

-Troya tendría que ser incendiada siete veces para vengar el rapto de una mujer como tú.

Y poco a poco los gruñidos de la muchacha se sublimaron en suspiros, los zarpazos en caricias, las patadas en pasos de danza ensayados en el aire, los mordiscos en besos…

-Siempre serás mía -le sopló el joven.

-Jamás -le susurró la muchacha y se arqueó echando los brazos hacia atrás y cerrando los ojos como si se dispusiera a entrar en un sueño profundo.

A lo lejos algo avanzaba por el bosque a toda carrera, quebrando ramas, alborotando a las aves, haciendo retumbar el suelo putrefacto de hojas marchitas y restos de banquetes nocturnos…

*

Pericles llegó a la ciudad. Los que lo reconocían apartaban la vista para no importunar al Autócrata Estratego. Hacía tiempo que no se paseaba como un ciudadano común y se asombró de la cantidad de extranjeros que atestaban la polis.

Oía hablar en lenguas desconocidas. Se cruzaba con etíopes de rostros de ébano, hombres y mujeres de ojos rasgados venidos del Asia, hombrecitos de tez amarilla que gesticulaban como macacos y movían con nerviosismo las manos ofreciendo a los transeúntes espejos que deformaban las imágenes. Pericles tomó uno, se miró, y le agradó ver su cabeza como aplastada por un mazazo (por la forma alargada de su cráneo se había ganado el grotesco apodo de “cabeza de cebolla” con que los poetas satíricos lo ridiculizaban, y sobre todo el desgraciado de Hermipo).

Le dio al hombrecito una moneda y se quedó con el espejo ovalado que aplastaba las imágenes según la inclinación que se le diera:

“¿Y si la deformidad estuviera en los ojos de los que me miran y no en mí?”, pensó al modo de los sofistas, e imaginó que los dioses usaban objetos semejantes para dar forma a los miles de rostros humanos, y que entre ser Pericles o Fineo, su último esclavo, había mediado apenas una leve inclinación del espejo creador de Zeus ¡Tan azaroso era el destino de los mortales!… Pero se enfadó consigo mismo y arrojó contra una piedra el espejo maligno que deformaba las imágenes.

Cambió el rumbo y descendió por la Calle de los Artesanos, en dondehombres de baja condición ofrecían sus mercancías: el cráneo de un persa muerto en la batalla de Maratón, el original de un poema de Píndaro, estatuillas de Zeus y Atenea, una flauta que había sido usada por el dios Pan en un certamen de música en el Olimpo, la piel de la serpiente Hidra a la que Hércules había vencido…

Pericles hizo un mohín de disgusto. Lo fastidiaban esas supersticiones.

“Y ahí está Alcibíades… Ebrio como siempre, y afeminado”, y le echó a su protegido una mirada torva.

Al morir su padre, Alcibíades había quedado bajo la tutoría de Pericles. Bello y vanidoso, se paseaba por Atenas como un príncipe, con un manto escarlata prendido al hombro con broche de oro, las uñas pintadas con laca, los ojos delineados con tintura negra al modo egipcio, el pelo rubio recogido en la nuca con un cordón azul, y calzado con las sandalias amarillas y puntiagudas que confeccionaba Anito, su admirador máximo. Para colmo llevaba en pleno tiempo de paz su casco de plata, que portaba en un brazo para no eclipsar su belleza (y usarlo de espejo cuando fuera necesario), espada corta a la cintura y coraza de oro brillando debajo del manto. A veces, incluso, se paseaba con su escudo, en el que había hecho pintar la imagen de Eros niño arrojando flechas contra un pecho de mujer, pero ahora iba sin él y -extrañamente- sin su preciada lira.

“Lo acusaré en privado”, pensó Pericles, al ver que Alcibíades compraba algo en un puesto de afrodisíacos.

Siguió su camino, y cuando estaba por dejar esa calle, pasó junto a una tienda apartada de las demás y atendida por una anciana vestida de negro:

-Me llevaré esto -y le dio una moneda mientras tomaba lo que quería comprar. Pero la anciana agarró con su mano fría y huesuda la de Pericles como ave de presa y negó con la cabeza:

-No, mi señor, eso está hecho con plata de un reino lejano en donde todo se hace con este metal. Allí las casas, los templos ¡todo! es de plata, hasta la tierra… Y cuando hay luna llena los artesanos trabajan toda la noche para que sus obras posean luz propia, como este…

-Está bien, toma y deja ya esas historias -y se zafó de un tirón de la garra de la vieja llevándose en un puño lo que había comprado. Pericles sabía que esos objetos estaban hechos con plata de las minas del Laurión de su amigo Nicias, y ése era todo el enigma.

*

-¿Qué es eso?… ¡Quítate!… ¿No oyes algo extraño? -dijo la muchacha sobresaltándose.

-No, no oigo nada… Ven, yo te cuidaré.

-Estás ebrio, Alcibíades, y no has bebido nada -y haciendo un esfuerzo se quitó a su amante de encima.

El joven cayó como peso muerto sobre la hojarasca con los ojos brillosos.

-¿Cómo que no bebí? -dijo arrastrando las palabras-, ¿y tus besos? ¿Y tu savia?

-Algo viene hacia aquí -lo interrumpió la muchacha.

-Tú eres el único vino que me embriaga hasta el delirio.

-¡Levántate!… Toma tu espada -y se la puso en la diestra.

Desde el suelo, el joven la blandió e hizo como que luchaba:

-¡Quién se atreve a desafiarme! -se puso a gritar-, ¡que vengan diez, cien, diez mil, y les haré conocer mi furia! -y se calzó el casco de plata (el rostro de la joven, de ojos redondos y azules, se espejó lejano en el metal bruñido).

El joven frunció el ceño y se quitó el casco. Ahora él también oía el crujir de ramas y un redoble en la tierra.

-¿Qué puede ser? -le dijo la muchacha mientras se ponía la túnica.

El joven se vistió a su vez. No podía tenerse en pie con firmeza.

-Un animal.

-¿Con jinete? -preguntó la joven, que no era temerosa pero no quería que la sorprendieran.

El joven no respondió. Estaba atento a los ecos que le llegaban.

Hubo un instante de expectación.

-¡Por allí!

A través de unas ramas de pino saltó al claro un ciervo imponente, jadeante y con el lomo empapado en sudor como si el bosque lo acabara de parir. Su cornamenta era magnífica y del belfo le colgaba un jirón de espuma.

-Ha corrido mucho -dijo la muchacha acercándose despacio.

En los ojos del animal había un brillo de espanto.

-No temas. No te haré daño…

Pero cuando la joven ya casi le tocaba el lomo, una flecha venida del fondo del bosque se clavó en el cuello del ciervo y el inocente se desplomó soltando un quejido humano.

-¡Échate al suelo! -gritó el joven arrojándose sobre la muchacha, que se había quedado atónita y con la mano extendida viendo cómo ese cuerpo sudoroso, rebosante de vida, se derrumbaba a sus pies herido de muerte.

Los ojos de la joven se encontraron con los de la bestia a ras del suelo.

-Eres bello -y le acarició el hocico del que goteaba espuma y sangre.

El joven se aprestó para recibir al cazador. Pero no apareció nadie.

-Ya no respira -suspiró la muchacha.

-¿Quién pudo seguirlo hasta aquí por el sólo gusto de matarlo?

-¿Y si no hubo ningún arquero? -dijo la joven.

-¿Qué quieres decir con eso?… ¿Que lo mató Artemisa? -Aludía a la diosa de la caza y la virginidad.

-No.

-¿Y entonces? -y se sentó junto a ella aferrando un asta.

-Quizás la flecha estuvo siempre aquí.

-¿En este bosque?

-En este punto del aire.

-¡Estás desvariando!

-¿Y por qué todo tiene que estar en movimiento? -dijo la muchacha-. Quizás tú, yo, el bosque, y toda el Ática, sí nos movemos en el espacio, mientras que hay objetos que permanecen estáticos siempre.

-¿Objetos siempre estáticos?

-Sí, y nosotros, que sí nos movemos, no advertimos la velocidad a la que viajamos, ni sentimos vértigo hasta que en nuestro viaje se cruza algo que permanece siempre en el mismo tiempo y lugar, y entonces sucede lo que acabamos de ver.

-Hablas como una sofista, o como el loco de Zenón -dijo el joven apoyándose contra el lomo del animal muerto. Pero la muchacha no se inhibió. Estaba seria, y su mirada se había vuelto fija y penetrante, y su tez, blanca.

-Si la flecha estaba aquí suspendida, el ciervo viajó hacia ella desde el día de su nacimiento -dijo concentrada-. Giró y giró junto con el bosque hasta pasar por este punto fatal. Hasta dar con su destino.

-¿Así como yo giré y giré hasta dar con tu cuerpo? -dijo el joven sin pensar.

-¿Crees que soy bella? -le preguntó la muchacha dando por obvia la respuesta.

-No. No lo eres -y se le acercó al oído-. Tú eres la belleza misma. ¿No has oído a Sócrates decir que hay cosas bellas, y lo bello absoluto? Tú eres la belleza, y las demás mujeres son copias imperfectas de tu cuerpo.

La joven se sorprendió. No creía que su amante, tan vano e instintivo, fuera capaz de esas respuestas. Ahora comprendía su amistad con Sócrates.

-Si crees que soy bella -iba a decir “la belleza” pero se contuvo-, y que has girado hasta dar con mi cuerpo, entonces yo soy para ti lo que la flecha para este ciervo.

-Sí, Aspasia, giré hasta clavarme en tu cuerpo.

-¿Te crees muy poderoso?… Y sin embargo, si es como dices, yo no soy tu presa sino tu cazadora. Tú viniste hasta mí porque yo te atraje. Es la ley del deseo.

-¡Cuál ley!

-Para que haya deseo debe haber atracción, y lo que atrae debe estar quieto, y lo que desea, en movimiento.

El joven quitó su mano del hombro de la muchacha:

-¿Y por qué no puede haber atracción mutua y que tú y yo hayamos viajado el uno hacia el otro movidos por un deseo idéntico? ¿Por qué lo que atrae tiene que estar quieto como si no deseara, y lo que desea en movimiento como si no atrajera?

Ahora se trataba de una rivalidad entre dos vanidades. También el joven se creía un arquetipo de belleza, y estaba por proponer un absoluto de belleza masculina y otro de belleza femenina para salvar el orgullo de ambos… ¿Pero aprobaría Sócrates esa teoría?…

*

Los soldados alcanzaron la orilla y depositaron el cuerpo de la sacerdotisa en la playa. Uno de ellos, agitado aún por el esfuerzo, alzó la vista y lo vio a Anaxágoras en pie al borde del acantilado como un tronco acometido por ráfagas salobres.

-Desde que bajamos está ahí sin moverse -les dijo a sus camaradas mostrándoles al filósofo.

Pero ninguno puso interés en el pensador, que hacía rato había dejado de observar el rescate del cuerpo, y ahora miraba los remolinos que se formaban en un punto de esa bahía cada vez que el mar refluía después de haberse encaramado sobre las rocas:

“Ese es el movimiento natural de la vida -pensaba-: un remolino sostiene al mundo girando incesantemente debajo de nosotros… Y los árboles tienen la marca de ese fundamento en los anillos de la madera, así como los caracoles la tienen en sus caparazones y los cúmulos de estrellas en su ordenamiento. Todo está sometido a ese Soplo que gira sobre sí mismo dándole a las cosas su límite y apariencia… Así también mi vida me lleva y me trae, me revuelve aquí y allá sin que pueda oponerme al impulso feroz que me alza para trasladarme de Clazomene en donde nací, a Atenas en donde volví a nacer, de Atenas a Éfeso y de Éfeso a Atenas, y de allí a Tracia y de Tracia a Atenas nuevamente, hasta que la espiral de mi destino se cierre sobre mí y vuelva a encontrarme un día en Clazomene, decrépito ya, y con las líneas del recorrido etéreo grabadas en la corteza de mi rostro”…

Suspiró, y como si el alma se le fuera en el suspiro sintió que estaba a punto de desprenderse de la tierra para sobrevolar el abismo que se abría a sus pies:

“Todo viaja en la pared del torbellino divino: hombres, ciudades, infancia, guerras… Y todo vuelve a pasar por donde un día pasó cumplido determinado ciclo esencial, y es así cómo cada trece años nos volvemos a cruzar a las personas de nuestro pasado para que revivan los recuerdos e impresiones de un ayer que creíamos sepultado; y esos seres son como fantasmas que retornan para confrontarnos con nuestros antiguos anhelos y aspiraciones y para recordarnos que el paso del tiempo es ilusorio, porque nada pasa sino que todo gira a la par; y cada ciento trece años se vuelven a plantear los mismos dilemas filosóficos, porque las cuestiones del hombre corresponden a un ciclo de mayor magnitud, y por eso tarda más tiempo el torbellino en completar su recorrido por el divino éter; y cada mil trescientos años la humanidad se renueva desde sus raíces, recobra su brío original y florecen las antiguas artes y las antiguas creencias con maneras nuevas pero con idéntica inspiración… Y cada mil trescientos años sumado mil trescientas veces el universo se destruye y vuelve a renacer, para que todo vuelva a ser lo mismo sin que nada sea lo mismo, porque volverá el niño a jugar los mismos juegos y el joven a cortejar a las muchachas con palabras semejantes y exacta intención, y el guerrero a caer sin vida sobre el disco de su escudo, pero nada será igual, y este es el misterio de los misterios”…

El viejo filósofo, con la boca entreabierta, el cuerpo insensibilizado por el frío y el bullicio de las olas en los oídos, era una estatua hueca en cuyo interior rugían los secretos más profundos del mar.

-¡Miren! -insistió el soldado que había reparado en Anaxágoras-, por escribir libros y quedarse ahí quieto sin hacer nada, le paga Pericles una buena suma con dinero del pueblo.

Los otros volvieron a mostrarse indiferentes: sólo pensaban en trasladar el cadáver a una cámara del Palacio.

La joven muerta no tendría más de veinticinco años. Tendida en la arena con las manos sobre el pecho y el mentón pegado a un hombro, parecía dormir plácidamente. Su rostro era el de una mujer niña, y salvo por algunas contusiones en caderas y hombros su cuerpo lucía increíblemente intacto, con caracoles pequeños adheridos a sus senos, vientre y piernas, a modo de coraza sutil.

-La habrá engañado su amante -dijo uno.

-O tropezó y cayó al mar… -aventuró otro.

-Llevémosla de una vez -dijo un tercero-, ¡o se nos morirá de frío!

Y la cargó él solo riendo a carcajadas de su ocurrencia, los dioses, la vida, y la muerte que se había echado al hombro.

*

Pericles se detuvo ante las estatuas en bronce que representaban a Atenea y a Sileno enfrentados. La diosa, luciendo peplo y casco, le ordenaba a Sileno detenerse, y el sátiro de nariz chata y mirada de toro estaba fijado en el instante en que obedecía a la diosa, con un pie adelantado y su mano también extendida como pidiendo indulgencia.

“He aquí el secreto de nuestro dominio sobre otros pueblos -pensó-: Atenea, diosa de la inteligencia y la sabiduría, refrenando a la bestia instintiva que se interpone en el camino de la superación”.

Y entonces sucedió lo increíble.

Por delante de la estatua vio pasar a un hombre idéntico a Sileno: la misma nariz chata, la misma frente y mirada taurinas.

“Es imposible”, y tornó a mirar la estatua de Sileno temiendo que ya no estuviera en su pedestal, pero al verla en su sitio se avergonzó de su reacción y se fue tras los pasos del extraño.

“Fidias lo habrá tomado de modelo”, pensó.

No podía ser. Sileno era representado en los mitos con ese aspecto.

“¿Los dioses lo habrán hecho a ese hombre según el modelo de Sileno?”.

¡Absurdo! No tenía sentido. Sileno no había existido jamás y acaso lo dioses tampoco.

El Sileno de carne y hueso era un poco más bajo que el de bronce y su cuerpo no era atlético sino tosco: hombros anchos y cuadrados y pantorrillas torcidas. Iba descalzo y al andar se balanceaba como un barco anclado que mece el oleaje. Lo seguían cinco amigos, o discípulos más bien a juzgar por el modo en que iban a su lado, pero el líder no parecía un maestro típico, porque no vestía de púrpura como los sofistas ni se movía con parsimonia… Por el contrario, reía a carcajadas, se adelantaba a los saltos, hablaba a los gritos y movía los brazos como un siciliano.

-¡Sócrates! -le gritó uno de sus adeptos, que lo imitaba en la forma de andar-, ¿iremos hoy a lo de Critias?

-¡Iremos! -respondió el maestro con un ademán de avanzada, y al pasar junto a una fuente metió cabeza y hombros debajo del chorro empapándose la túnica gastada que lo cubría hasta las rodillas-, ¡pero iremos limpios!

Pericles se detuvo y miró en su palma lo que había comprado en la Calle de los Artesanos:

“Se lo daré esta noche”, y volvió sobre sus pasos.

-¿Has visto quién venía detrás? -le susurró Cármides a su maestro.

-Sí -dijo Sócrates en voz baja-. Me detuve en la fuente para que nos alcanzara, pero cambió el rumbo.

-Habrá otra ocasión -dijo Fedro.

-La habrá -sentenció Sócrates poniéndose repentinamente serio, y echó un vistazo a Pericles, que se alejaba.

*

En lo alto, las brisas venidas del Himeto mecían las copas de los árboles, y las ramas se rozaban imitando el sonido del oleaje y filtrando en el bosque hilos de luz dorada.

Les costó hallar la salida. Por un momento creyeron que caminaban en círculo y que de un momento a otro se toparían con el ciervo muerto, pero no sucedió así y en cambio, al emerger del laberinto, debieron apartarse para que un ciervo que también había hallado la salida no los embistiera.

-¡Ten cuidado!

-¿A dónde irá tan asustado?

-Tal vez a donde el otro no pudo llegar -dijo el joven.

-¿A la ciudad?

-O al campo abierto… Quién sabe.

Y allí se despidieron. Ella se puso en puntas de pie y enredándosele en un brazo le susurró:

-¿No vale Atenas siete Troyas?

-Lo vale.

-Entonces préndele fuego y tendré más gloria que Helena -y le rozó el oído con los labios-; los mármoles del Partenón la han vuelto demasiado fría este invierno -agregó con la cabeza en su hombro.

Él le susurró a su vez:

-¿Los mármoles o el lecho de Pericles?

Aspasia lo soltó y se adelantó unos pasos:

-¡Tienes celos!

-¿Celos?… ¡Le arrancaré el corazón y me lo comeré en tu presencia!

Aspasia se alejó y Alcibíades dijo para sí:

-Y su sangre me embriagará tanto como una copa de agua.

-¡Adiós! -gritó Aspasia sin volverse.

-Lo verás… -dijo Alcibíades en voz baja-, un día lo encontrarás con un tajo en el pecho y sabrás lo que puedo hacer por ti.

*

En el ágora la gente se amontonaba, discutía, regateaba por una bagatela, comía de pie y bebía vino de Creta. Todos los caminos conducían a ese ombligo del mundo. A la sombra de las alamedas se vendían esclavos y otras “mercancías”. Los sofistas, vestidos de púrpura, cobraban por revelar un misterio del cosmos o por plantear un problema racional intrincado: “¿cuál es el tamaño del sol”, “¿hay más justicia en dar a cada uno lo que le corresponde o en quitarle a cada uno lo que posee de más?”. Un adivino llenaba tablillas de cera con signos debajo de un plátano y un grupo de soldados jóvenes contaba sus hazañas de la última expedición contra la rebelde Corinto.

Si el cosmos era un torbellino, el ágora era su vórtice. Si la bóveda del cielo era un iris inmenso, el ágora era su pupila inteligente desde la que el hombre miraba y juzgaba al universo… Y esto Pericles no podía comprenderlo:

“¿No es más placentero el seno del hogar? ¿Cómo es que los hombres son felices apretujándose como ganado?”.

Hacía tiempo que las multitudes lo irritaban. Era más sencillo amarlas a distancia que en medio de ellas, porque así no tenía que sufrir ese olor a ajo y pescado que flotaba en las calles, ni mirar de cerca rostros groseros afeados por el vicio o los rigores del trabajo (indignos de ser inmortalizados en las metopas y frisos del Partenón), ni cruzarse a mujeres gruesas y de senos flácidos que amamantaban a sus hijos en el mercado como animales.

“Yo soy el pueblo”, pensó, y de ese modo se puso por encima del vulgo conformado por personas individuales que llevaban una vida torpe y anónima.

-Sí, soy el pueblo -volvió a decirse para elevarse unas gradas más sobre esa masa de la que él era el espíritu, el soplo, pero no la materia sucia que ahora se agitaba ante sus ojos:

“Benditos sean ustedes -y ensayó un breve discurso-; los que conforman el estiércol de este suelo sagrado en el que brotan las flores eternas de los templos y las estatuas, los poemas, las instituciones y las ciencias”.

Dio un rodeo para esquivar a unos hombres que gritaban sus apuestas en una riña de gallos:

-¡Ey Pericles! ¡Apuesta una dracma al de la cinta escarlata que representa a Esparta y me lo agradecerás! -gritó uno poniéndolo en evidencia.

Pero “el olímpico” no alteró su paso majestuoso ni su sonrisa superior. Alto, fuerte, de ojos grises muy claros, perfil recto y barba cuidadosamente horquillada, el Autócrata hacía pensar en un héroe de la Ilíada.

*

Alcibíades entró a la ciudad por la puerta de Dipilón. Su andar no era el mismo, ni tampoco su rostro, ahora marcado por un rictus de altivez. Con la mano en el pomo de la espada y el casco contra el pecho, parecía estar a punto de entrar en escena en el Odeón. Y eso era Atenas para él, un gran teatro hecho para que representara el papel de su vida ante Grecia y el mundo, y la posteridad. Pero le faltaba la máscara, que no podía faltar, y se dirigió a la casa de Friné.

La tabernera, dueña de una casa de dos pisos gracias a los servicios prodigados a Hipónico, el hombre más rico de la ciudad, lo recibió sonriente con un racimo de uvas moradas en sus manos:

-Alcibíades -y apoyó la cadera en el marco de la puerta llevándose a los labios una uva opulenta-, ¿no sabes que de día soy una mujer honesta?

Friné no se entregaba a ningún hombre antes del anochecer. Su cabellera cobriza era la más luciente de Grecia. Dos veces por día la sumergía en una solución de arcilla tibia mezclada con aceites que le daba a su melena una hinchazón voluptuosa. Fidias se había inspirado en ese prodigio para dar sensualidad a la estatua de Démeter.

-Píntame -le dijo él entrando como en su casa. Tenía prisa. Si se quedaba más de lo conveniente acabaría por desearla y ella lo tendría que rechazar. Friné obedeció por el mismo motivo (amaba el cuerpo del atleta de Olimpia).

-En la noche estaré allí -le dijo al despedirlo, con las manos manchadas de laca, colorete, y tintura negra. “Allí” era la taberna del puerto en la que Friné trabajaba todas las noches desde los catorce años de edad.

-Ahí estaré -le dijo el príncipe de Atenas y se marchó más seguro de sí mismo, con sus ojos, mejillas y uñas pintados, y el pelo sujeto en la nuca con un cordón azul. Y con los ojos brillosos: había bebido tres copas para conservar el calor que traía del bosque.

Echó a andar por la ciudad. La sangre aún le hervía y no tenía quietud. ¿Cómo encontrarla?… ¿En dónde hallar un poco de sosiego?… “Sócrates”, pensó, pero no. Su amigo lo querría llevar por el camino de la mesura, de la abstinencia, y él ya había intentado ese método. Era inútil. Cuando se hallaba en ese estado la única salvación era el hartazgo.

“Las flechas de Eros están envenenadas”, pensó, y se imaginó a Aspasia agazapada detrás de un árbol tensando un arco contra él. Pero el recuerdo de un soldado muerto en las playas de Lesbos por una picadura le hizo cambiar de idea: “sus besos son una picadura de escorpión”, y se tocó una magulladura que le había quedado en el cuello.

“Si Zeus mismo no puede contenerse y roba vírgenes para gozarlas en el Olimpo… ¿Qué nos queda a nosotros?”, y descendió por la Calle de los Artesanos. Había oído que allí se vendía un polvillo afrodisíaco y lo quería obtener. Aspasia, Friné, Teodota… No era posible satisfacer a todas sin claudicar. ¿Pero cuándo habría de encontrar él un poco de saciedad? Nunca, porque todas no eran sino una sola y misma mujer, y no se podía poseer a todas las mujeres de la Tierra, y aún cuando fuera posible, le quedaría por amar a las mujeres bellas que existieron y a todas las del porvenir, que también eran Aspasia.

-¿Aquí venden afrodisíacos?

-Allí, en la tienda del escita.

Los escitas eran los arqueros más diestros jamás habidos.

-¿Tú vendes un polvillo que prolonga el placer? -le dijo con desprecio al que un día había sido esclavo como todos los de su raza.

El mercader tenía el pelo encrespado y nariz gruesa, y una cicatriz le cortaba la cara desde el labio superior al mentón.

-Sí -y le alargó una bolsita de cuero rojo.

Alcibíades la abrió y la olió.

-¿Qué es?

El escita desvió la mirada. Era un secreto.

-Toma -le dijo Alcibíades poniéndole en la palma una moneda de oro con una lechuza grabada y una inscripción rodeando la imagen: “El oro es fuego congelado que enfría toda pasión”. La había encontrado un día que se bañaba en el mar y siempre quiso deshacerse de ella, como si su sola posesión amenazara su fogosidad.

El escita confesó:

-Es polvillo de una cornamenta molida… -y su boca partida se dilató en una mueca cruel, mientras frotaba la moneda con un pulgar corto que hacía pensar en una pezuña.

A sólo unos pasos de allí Pericles miraba a su protegido y pensaba:

“Ahí está Alcibíades, ebrio como siempre, y afeminado”, y procurando no ser visto se marchó.

Alcibíades presintió algo y se volvió.

“¿Qué hace él aquí?”, pensó conturbado.

El Soberano jamás andaba por la ciudad, y menos aún en lugares como esos. Encontrárselo en el ágora era posible, ¿pero ahí?…

-Vierte un poco en el vino para que haga efecto pronto -le dijo el mercader.

-Sí -dijo Alcibíades distraído y siguió su camino, seguro de no haber sido visto por su protector.

“¿A qué habrá venido a la ciudad?, y palpó la bolsita que había comprado… “¿Lo sabrá?”.

-¡Por Zeus! -exclamó para acallar sus pensamientos- ¡Hice un buen negocio hoy!… Cambié fuego congelado por fuego en polvo para mis venas. ¡Eso sí que es hacer bien las cosas! -y al pasar junto al muro de un templo se miró en el mármol pulido, infló el pecho y se alisó hacia atrás el pelo rubio con afectación:

“¿Quedará mi imagen en el mármol como queda un reflejo en la pupila?”, pensó, convencido de que era así. Para él un mármol era siempre un espejo, la efigie de una moneda su retrato, el sol un reverbero de su coraza, y la luna, de su casco. Y si el sabio Hipócrates decía que “vivir es respirar”, para él vivir era ser mirado.

Pero estar vivo de verdad…

“Estar vivo es ser mirado por Aspasia”, y la picazón del deseo lo volvió a atormentar.

-Friné… -suspiró, pensando en la noche que pasaría con la tabernera-, ¿hay alguien que te haga sentir tanto como yo? -y movió los dedos de su diestra como si ya jugara con la melena de esa mujer.

Pero miró al cielo y se extrañó. Era un día de sol radiante y no lo había notado.

“¡Qué blancas son las paredes de Atenas!”… Y el relumbre de las paredes calizas le despejó el pensamiento.

Comenzó a admirar el mundo entorno… ¿Estaba ahí hacía un momento? Toda esa gente que atestaba las calles, el hormigueo de obreros en la colina del Partenón, el cartel de letras verdes que anunciaba Frutas y Especias y que se balanceaba chirriando; el sonido de una lira proveniente del hueco de una habitación…

Esta vez no infló el pecho con el aire viciado del orgullo, sino que una brisa limpia lo embistió y se le entró por las narices para aventarle las cenizas del tedio (la brisa olía a pan recién horneado).

Ahora no sentía a la vida como algo para apresar y devorar. Era feliz con sólo pasearse por las calles de su ciudad natal, y el universo no era una mujer, ni un teatro, ni un banquete, sino…

“Nausica”, pensó, y era el nombre de la primera mujer que había amado cuando era niño. No la había deseado carnalmente ni poseído jamás. Tenía el pelo negro. El óvalo de su rostro asomaba por una ventana alta cada vez que él pasaba, y a él le bastaba con aquella visión para sentirse correspondido y dichoso. Nunca oyó su voz. Conoció su nombre cuando una vez alguien la llamó desde adentro de la casa y ella sonrió y desapareció haciendo con su mano un ademán que para él había sido toda una declaración.

-Nausica -dijo en voz baja. Y no sintió que nombraba a una mujer sino algo más grande y verdadero. Algo que en su infancia había despertado en él una emoción idéntica a la que ahora sentía caminando bajo un cielo de zafiro y entre paredes de luz.

No. El universo no era una mujer:

“El universo -pensó, volviendo a pasar con la imaginación por debajo de la ventana alta de Nausica-, es una promesa”.

*

En la penumbra de su casa, iluminada apenas por una lámpara de aceite, Friné hundía su cabellera en un cántaro con arcilla tibia, mientras una esclava le untaba la espalda y las caderas con ungüentos aromáticos, y otra le ungía la planta de los pies con un perfume espeso de la India que olía a la raíz del jengibre.

-Alcibíades -suspiró, y retorció su melena con las dos manos.

Las esclavas se miraron comprendiéndose: ellas también yacían con el príncipe desde mucho antes que Friné, su ama, y que Aspasia, la dueña de Atenas.

*

Eutifrón, discípulo de Sócrates, entró al salón circular. Se apoyó contra una columna y se cruzó de brazos. Pronto ella haría su aparición. Todos hablaban en voz baja y había personalidades de la más diversa ralea: políticos, sofistas, artistas, soldados… Pero lo más notable era la abundancia de público femenino. ¿Desde cuándo las mujeres podían asistir a las mismas reuniones que los hombres para hablar de cuestiones cívicas o filosóficas?

El aire olía a perfumes. De los rincones del salón se alzaban hilos de humo azul que formaba una neblina sutil en el aire como atmósfera de ensueño.

-¡No pensé que ibas a venir! -le dijo Lisis, también discípulo de Sócrates, yendo a su encuentro.

-¿Aspasia no va a explicar el mito de Perseo y la Medusa? Dicen que es una delicia verla hablar.

-Sí, yo también quiero ver lo que dice -respondió Lisis-, y no quiero perderme ni uno solo de sus suspiros. Verás cómo lucen sus senos cuando hace una pausa para tomar aire.

-¿También caíste en su trampa?

Lisis lo tomó del brazo:

-Sí, y cuando caí en sus redes, ¿a quién me encontré boqueando de amor y deseo?

Eutifrón lo miró molesto, pero Lisis lo sujetó con fuerza y le sopló al oído:

-Sócrates.

-¿Quién lo dice?

-Todos.

-¡Bah!… El populacho.

-No, peor. Mi mujer.

Una ola de silencio rodó por encima de todos y Aspasia entró seguida de dos iniciadas.

Vestida con una túnica blanca que dejaba al descubierto los brazos y desnudo un hombro, entró despacio pero con naturalidad arrastrando las sandalias. A diferencia de sus seguidoras tenía tres adornos que la distinguían: un brazalete de oro en un brazo, una corona fina y nudosa de pequeñas flores azules, y un adorno espiritual: su sonrisa.

Alta, blanca, y de hombros anchos, era imposible no admirar su delicada corpulencia, que era una rara síntesis de fuerza y fragilidad. Si una típica joven griega podía ser comparada con un lirio por sus formas gráciles, Aspasia hacía pensar en una planta mórbida de hojas lustrosas, como esas algas gigantes que arroja el océano de vez en vez y que emanan un intenso olor a yodo, a savia, y a tentación.

“Ahora sé lo que parece -pensó Eutifrón-; es igual a una amazona… Sí, es una sobreviviente de esa raza de mujeres de los tiempos heroicos que domaban caballos, guerreaban, no se sometían al varón y eran bellas y amantes de la poesía”.

Las iniciadas, en pie a cada lado de Aspasia, y firmes como cariátides de perfil recto, sostenían un ánfora negra con representaciones míticas en rojo y oro.

Todo hacía pensar en una función teatral. En la mesa de mármol había un copón de plata colmado con vino y miel, dos velas rojas en cada extremo y una lechuza con las alas abiertas tallada en un trozo de roble.

En medio de un silencio perfecto, Aspasia alzó la copa y bebió todo el vino de una vez, lentamente y con los ojos cerrados, como si bebiera néctar de los dioses.

Eutifrón se figuró que era sangre espesa lo que bebía esa mujer, mezcla de guerrera y poetisa, y que las iniciadas no sostenían un ánfora en sus manos sino dos corazones todavía latientes.

“Soy víctima de un maleficio”, se dijo, y recobró el autodominio.

*

Critias, el obeso anfitrión, escuchaba los diálogos sin participar y sin entender demasiado. Por momentos se reía, por otros se dormía, y bebía el vino que un esclavo le escanciaba a cada momento. Le placía agasajar a esos jóvenes que jugaban con las palabras como malabaristas, inventaban adivinanzas, y se ponían muy serios por cuestiones que no servían para nada útil. Era mejor que ir al teatro a ver una obra solemne de Sófocles o una comedia estúpida de Agatón.

-Fedro, tú sabes lo que hablas -dijo Sócrates, y se inclinó hacia delante-. Aspasia piensa con el cuerpo. La cuestión es saber si el cuerpo de una filósofa es más inteligente que el alma de un filósofo.

-¿Filósofa? ¿Qué es esa palabra absurda?

-No es absurda, es nueva Critón, y la inventó Aspasia para referirse a sí misma -dijo Sócrates sonriente.

-¡Lo que faltaba!

-Atenea es diosa de la sabiduría, y es mujer.

-Pero Atenea es una diosa y Aspasia es sólo una mujer de fama dudosa.

-Es lo que tú dices.

Critón se avergonzó:

-Es muy bella, pero no veo que sea más inteligente que tú.

-No es lo que está en discusión -y lo miró a Fedro, que permanecía en silencio con un rictus de molestia-, sino algo más universal. ¿Equivale el cuerpo de la mujer al alma del varón? Y en ese caso, ¿está el cuerpo de la mujer dotado de una inteligencia distinta y admirable, y hasta superior?… Es lo que Fedro planteó con originalidad.

-Pero si el alma de la mujer es el cuerpo -dijo Critón -, entonces la mujer no es inmortal.

Fedro, que sentía celos de Aspasia, lo miró a Sócrates con satisfacción.

-Esto nos obliga, Critón, a corregirnos -dijo Sócrates-. Digamos mejor que el cuerpo no es el alma de la mujer sino que es como si lo fuera, ya que la mujer parte de las sensaciones y no de las ideas para expresarse.

-¿Y qué función cumple su intelecto en ella entonces?

-Ser intérprete del cuerpo -dijo Sócrates, y mordió una pata de pollo que acababan de servirle.

Intervino Antístenes:

-¿Quieres decir que el cuerpo de la mujer es pensante?

-Sí -dijo Sócrates limpiándose las manos en la túnica-; y volvemos al principio. Aspasia nos cautiva porque su cuerpo es el que se expresa, y si esto es así, es porque su cuerpo está impregnado de alma, como si…

-¿Quieres decir, Sócrates -dijo Fedro con un esfuerzo de concentración-, que nuestra alma está cautiva en el cuerpo, mientras que en la mujer el cuerpo está confundido con el alma.

-Has entendido bien. Mientras que el hombre tiene el alma en el cuerpo, la mujer tiene el cuerpo en el alma, y por eso es más sensitiva y sus palabras son más cálidas y llenas de insinuaciones.

En ese momento entró Alcibíades con su típica sonrisa de medio ebrio. Cierta vez, en el ágora, un mercader le había querido vender a Sócrates la estatuilla de un ídolo hindú que se sonreía de un modo ambiguo, entre dichoso y socarrón, y desde entonces, cada vez que lo veía a Alcibíades en ese estado, el filósofo recordaba la sonrisa del fetiche oriental.

-¡Alcibíades! -exclamó Sócrates, y al abrazarlo notó que su túnica olía a humo, como si el príncipe viniera de estar junto a una fogata.

Critias hizo un gesto de regocijo.

-Me lo encontré a Lisis en el camino -dijo Alcibíades dejándose caer en una silla cubierta con piel de carnero, y le hizo una señal a un esclavo para que le sirviera vino-. Él me dijo que estaban aquí y aquí estoy.

-¡Eres bienvenido! -exclamó Critias, y Alcibíades ni lo miró, ¿por qué tenía que rendirle pleitesía a nadie y mucho menos al cerdo de Critias?

-¿Y Lisis no va a venir? -preguntó Critón.

-No. Tenía un asunto que atender-, y desvió la mirada hacia un rincón, en donde una esclava frigia esperaba la orden para brindar un espectáculo a los filósofos.

Eutifrón recordó: Lisis lo había invitado para ir esa tarde al salón de Aspasia en donde la “filósofa” daría la interpretación de un mito.

Critias aplaudió para que la esclava comenzara su función. Todos vieron rodar ante ellos un enorme aro de metal, y detrás a la esclava, que seguía al aro dando vueltas de media luna sobre palmas y pies con asombrosa elasticidad. Detrás de un cortinado comenzó a sonar un tambor y una cítara. La esclava de pelo encrespado y cejas gruesas aferró el aro antes de que chocara con las rodillas de Sócrates, y se puso a jugar con él bailando y contorsionándose, arrojándolo al techo y atajándolo con la espalda arqueada, haciéndolo girar y girando ella misma a la par con los brazos en alto y las manos juntas… Las copas se colmaron de vino espumoso y los rostros se distendieron. Sólo Sócrates permaneció alerta y lúcido con su copa de agua pegada a los labios como si espiara al mundo.

Eutifrón aprovechó la ocasión para irse sin hacerse notar, pero Sócrates lo siguió con la ceja levantada hasta que el discípulo se marchó:

“El arte y la mujer dominan con su desnudez”, y tornó a mirar a la muchacha frigia, que se lucía con sus saltos y estiramientos. Pero enseguida tomó distancia del espectáculo y se figuró que el alma de la mujer era semejante a un aro que gira sobre sí mismo animando al cuerpo con su movimiento circular.

Alcibíades, en cambio, miraba extasiado los senos puntiagudos de la frigia, que temblaban firmes en cada salto de danza; su cintura fina, adelgazada por el aro que ahora giraba sobre sus caderas de bronce; su tobillo de junco, adornado con un aro pequeño que también parecía girar, como si todo en la joven fuera vértigo y vaivén.

“Serás mía”, pensó, y se puso repentinamente serio.

¿Era su voz la que acababa de sonar en sus sienes? No era la primera vez que le sucedía estando ante una mujer hermosa: una voz ronca que era y no era la suya hablaba en él expresando sus deseos de un modo directo y brutal. Y la voz volvió a hablar:

“¡Cómo te amo maldita Frigia!… Eres un animal bello y te adoro. Y tú me amas también. No lo sabes aún, pero cuando lo sepas ya no querrás yacer con otro hasta el fin de tus días”.

Alcibíades lo miró a Sócrates. Su maestro también solía oír una voz, pero era de una mujer, y le hablaba sólo para predecirle el futuro o marcarle el camino a seguir. Su voz en cambio (esa que al sonar lo llevaba a apretar los dientes y a frotarse las yemas de índice y pulgar) era vengativa y astuta, porque conocía la mejor estrategia de conquista para cada ocasión.

El tambor oculto detrás del cortinado aceleró su ritmo. La esclava dio un giro y le rozó a Alcibíades la cara con la palma de su mano, que tenía dibujada en el centro un ojo azul como ala de mariposa… “Será bello luchar contigo hasta el amanecer -dijo la voz-, y mientras te posea apretaré tu cuello de sílfide y te irás a los infiernos con un último espasmo de placer”. Inclinó la cabeza y la miró a la bailarina desde atrás de sus cejas como acechándola.

-¡Alcibíades! -le gritó Sócrates, adivinando el estado del discípulo amado, pero todos lo miraron al maestro menos él, que tenía el redoble del tambor en los oídos y la imagen de la frigia cayendo desnuda al pozo de sus pupilas como estrella fugaz.

*

Antes de soltar el copón, Aspasia ya tenía las mejillas sonrojadas, y sus labios parecían más abultados y más rojos:

-Nada de lo que vemos o tocamos es lo que aparenta. Ni un pájaro, ni la columna de un templo, ni esta copa, ni una aceituna, ni la hoja de un roble…

“Ni tú misma”, pensó Eutifrón con desconfianza.

-Nuestros ojos no le dicen a la mente toda la verdad. El cuerpo sólo oye ficciones de nuestros cinco sentidos.

El salón parecía vacío de tan silencioso, y las velas daban al rostro de Aspasia un halo crepuscular, resaltándole las comisuras de los labios.

-Les mostraré el fuego oculto de un mito -y le hizo un gesto de aprobación a Selene. La joven iniciada se marchó y regresó con un bulto cubierto con un paño azul. Era del tamaño de una sandía y lo depositó en la mesa con cuidado.

Una joven pelirroja estiró el cuello para ver lo que Aspasia estaba a punto de mostrar, pero alguien la atropelló y le hundió el codo en la cintura.

-¡Fuego! -entró gritando un joven al salón -, ¡Fuego!

-¡Qué es lo que se quema, muchacho? -le dijo un soldado, aferrándole un brazo.

-¡El templo de Afrodita y las casas de alrededor!

-¡Arde Troya! -gritó uno, y al oír esto muchos abandonaron el salón, pero otros se quedaron para oír el relato de Aspasia, entre ellos Lisis y Eutifrón.

“Arde sólo la primera Troya”, pensó Aspasia, y dilatando las narices se sonrió: ahora Atenas estaba un poco menos fría que antes, pero aún faltaba mucho para que las llamas lamieran el lecho de Pericles, las túnicas de los filósofos, y la gélida Acrópolis.

Titania, la otra iniciada, aprovechó la confusión para hundir los dedos en la cabellera de Aspasia, y sacar de allí una hoja pequeña y morada que la filósofa tenía enredada en el pelo como mariposa muerta.

*

Alcibíades se alejó de la casa de Critias con precipitación. ¿Qué lo había fastidiado más, la obsecuencia del asqueroso viejo, o la belleza provocativa de la Frigia? Esto último sin duda. Pero Friné, y sólo ella, sofocaría esas ansias que lo quemaban día y noche. Prender fuego al templo de Afrodita no le había servido de nada, beber vino en lo de Clifón para ahogar el pensamiento, tampoco; y la proximidad de Sócrates había sido ineficaz por culpa de la muchacha de palmas de mariposa:

“Pero tú sigue danzando bello animal de Frigia, y jamás te detengas -dijo en su interior la voz que hablaba en él-; danza hasta hacer girar en tu cintura al mundo entero. A los hombres. A los astros. A Zeus… Hasta que todo no sea más que un puro vértigo de placer y delirio, un torno de carne humana, hojas y humus boscoso, impulsado por Eros generatriz”.

Delante de él pasó una familia entera (un hombre, su esposa, y tres hijos adolescentes) portando cada uno un cubo de agua en dirección al incendio que resplandecía en la noche.

Alcibíades los miró con una mezcla de orgullo y confusión:

-¡Corran!… ¡Corran! -gritó, parándose con los brazos cruzados en medio de la calle-, ¡no sea que las llamas se arrastren por la ciudad y se les prendan las ropas con deseos malsanos!

Oyó el eco de sus palabras y pensó, reanudando el paso:

“Casarse, procrear. Ver crecer al hijo salido de la propia sangre. Ser para él un modelo de templanza y heroísmo. ¿Será ese el antídoto para el mal que me consume?… ¿No querré apagar el fuego con fuego? Y palpó la bolsita con polvillo afrodisíaco que llevaba en la cintura. El afrodisíaco le hizo pensar en Friné, en su cabellera espesa y sedosa, en sus senos amasados con leche y miel:

“Perderse en ese cuerpo hasta el amanecer… ¡Eso sí que es real!”.

La brisa del mar impregnaba el aire con aroma a jazmines mustios, y lo llevó de narices al Pireo.

Avanzó por las calles iluminadas de vez en vez por alguna antorcha. Y cuanto más se alejaba del centro de la ciudad, el silencio se volvía denso y la oscuridad más tenebrosa. Al pasar oyó un ronquido estertóreo, una risa lejana, un gemido amoroso… El ruido seco de un postigo cerrándose.

Lo embargó una angustia de muerte pero pronto sintió orgullo por su vida libre y sin refugios.

“Tú, Alcibíades -pensó-, no precisas de un nido para esconderte. Ni que la mujer te cuide como a niño de pecho, ni que vengan los hijos crecidos a juzgarte por tu pasado de licencias. A los débiles los cuidan en la juventud y los juzgan en la vejez. Los fuertes elegimos el riesgo y la intemperie y no pensamos morir en ningún lecho como animales enfermos, sino en medio de la batalla y profiriendo alguna maldición contra nuestro matador. Una vida breve pero heroica ¿no es lo que enseñaste noble Homero?… Pero ya lo ves, ahora somos una raza de cobardes a merced del traidor de Pericles”.

-¡De cobardes! -y giró con los brazos en alto (el eco del grito se estrelló dos veces en alguna parte).

-Por más que se encierren en sus cubiles -siguió diciendo-, yo sé bien lo que sucede detrás. No hay hombres ni mujeres honestos. Todo en este mundo no es más que fachadas engañosas, como esta máscara (y se refregó la cara con toda la mano) Detrás de una sola frente altiva hay más pensamientos bajos que en diez puercos juntos. Debajo de las sábanas, los hombres y las mujeres se vuelven monstruos llenos de brazos y bocas que nunca acaban de devorarse. El mancebo que mira con respeto al padre venerable es un homicida que se recita en secreto el verso de Sófocles: “¿Quién no ha yacido en sueños alguna vez con su propia madre?”… -y pateó la puerta de una casa con tal furia que le hizo saltar el cerrojo.

Sacó su espada corta y raspó la pared caliza de una casa con la punta filosa.

-Y las doncellas -dijo con un gesto de astucia-, sobre todo ellas. Tan pálidas. Tan inofensivas. Con sus trenzas que son todo un símbolo de pasiones anudadas -blandió la espada en el aire como cortando una trenza ficticia-. ¡Y son las peores! Nadie como ellas me mira con ese agobio, como suplicándome que les vacíe la sangre de las mejillas de un abrazo bestial. ¡No! Sócrates. Te equivocas. No está en mí ese deseo sino en ellas. Se lo puedes preguntar a Aspasia… ¿Sabes lo que soñó una vez cuando tenía nueve años?… ¿Lo sabes?

Pero no le confió el secreto tan pronto para tener a su ídolo suspenso de sus palabras:

-¡Lo sabes! -y rió a carcajadas-. No. No lo sabes. Porque a ti todos te muestran sus mejores deseos, mientras que yo me muestro como soy, sin importarme nada las habladurías de los hipócritas. ¿Y no me amas también porque te realizas a través mío? -y se alisó el pelo con engreimiento-. ¿No escuchas con gusto mis andanzas a pesar de que finges estar preocupado por la perdición de mi juventud? Tú y yo, Sócrates, somos uno y lo mismo. Tú, mi aspecto lúcido y racional. Yo, tu lado sensual. Tú, mi prudencia y yo la belleza de la que careces. ¿Crees que serías tan sabio si hubieras nacido con mis donaires? ¿Crees que yo sería tan desalmado si todas las mujeres y los hombres de Atenas no me codiciaran?… ¡Ah!, con tu fealdad sí que sería un dechado de buenas costumbres.

Una lechuza que lo vio venir se desprendió de su cornisa y se lanzó directo hacia él batiendo las alas con lentitud siniestra.

Alcibíades, que aún empuñaba la espada, se detuvo para enfrentarla, desconcertado. ¿Cuándo se había visto que un pajarraco de esos atacara a nadie? Y cuando la tuvo al alcance de su filo la cortó en dos de un golpe certero. Una mitad de la lechuza fue a dar contra una pared y la otra mitad (la de la cabeza) contra una puerta.

Él, que había enfrentado a enemigos fieros sin temblar, sentía el cuerpo atravesado por escalofríos. Inmóvil en medio de una calle estrecha y viendo asomar la luna llena por encima de un tejado (el mismo del que se había desprendido el ave), no podía ordenar a su piernas que reanudaran el paso.

“¡Eh! ¡Alcibíades! ¡Qué has hecho con mi bella efigie!”, le gritó la moneda de la luna, que ahora tenía que lucir sin la lechuza en su centro de luz. Y también creyó oír a la diosa Atenea gritándole desde la cabeza cercenada del ave: “¡Hijo del bravo Cleinias! ¿Así pruebas tu valor matando a la que me representa entre los mortales?”.

Echó una mirada oblicua a los restos de la lechuza y reinició su marcha con las piernas livianas, sin saber ahora si debía confiarle a Sócrates el sueño aquél de Aspasia, que era toda una revelación del alma mujeril.

Pero su osadía pudo más.

-De acuerdo Sócrates -dijo, como si el filósofo lo moviera a soltar su confidencia-, te lo contaré…

*

El viejo sacerdote cubría su calva con una capucha de terciopelo verde, que le hacía sombra en la mitad de la cara.

-Diopeites -le dijo Pericles inclinándose hacia el sacerdote-, hoy naufragó un trirreme y el mar arrojó algunos muertos a la costa.

Diopeites mantenía los labios finos apretados. Sus mejillas tenían el color de las cenizas. Corría la leyenda de que una visión le había quitado el sueño desde niño, y unos decían que había visto el rostro de Zeus, y otros que el de la muerte, pero él nunca revelaba el secreto (sabía utilizar los misterios como instrumentos de poder sobre el vulgo crédulo).

-He visto el cadáver de la joven -dijo al fin, pasándose por la boca una mano con tres anillos.

De eso quería hablar Pericles. El viejo había adivinado.

-Las olas la trataron con piedad. Así que ella es inocente -sentenció, como si ya tuviera un culpable.

Pericles se levantó y le vertió en la copa vino de Naxos (por una ventana alta entraban los últimos rayos de la tarde, que caían perpendiculares sobre la mesa de mármol trasluciendo el chorro de vino que llenaba la copa).

-Una sacerdotisa de Apolo no puede quitarse la vida -aseveró el ministro de los dioses.

-¿Insinúas que la asesinaron?

-No. Su muerte es una protesta del dios de la moderación. Cuando los sacrificios a la divinidad son escasos, el dios sacrifica a su representante en la Tierra para hacer una advertencia a los hombres.

-¿Llamas a eso moderación?

-El dios está por encima de sí mismo -dijo Diopeites-. Sus crímenes no son actos de intemperancia sino de justicia, y su ira no es más que el grito de su prudencia. Además, ¿crees que para un dios es inmoderado sacrificar a un mortal cuando podría apagar al sol con sólo parpadear?

-Sin embargo -dijo Pericles-, Apolo es el dios más venerado en esta ciudad, junto con Atenea. Cada día se le sacrifican animales excelentes y se le ofrendan banquetes y flores.

Diopeites hizo un mohín de desprecio.

-Esos sacrificios conformarían a un niño, o a una mujer, pero no a Apolo Vencedor.

-¡Y qué es lo que pretende!

Diopeites se encogió como si tomara impulso para echarse sobre el impío, pero se limitó a responder con una voz trémula desde el hueco de la capucha:

-¿Qué pretende?… ¡Todo! -y esa palabra sonó como un veredicto.

Pericles se estremeció. Bebió un sorbo de vino y recobró su compostura olímpica.

-¿Y qué es “todo”? -preguntó sereno.

-Apolo quiere que sacrifiquemos en su altar nuestros deseos bajos y nuestra codicia -y lo miró a Pericles torciendo apenas la cabeza.

“Lo que Apolo quiere es lo que tú quieres” -pensó Pericles y se meció la barba rubia.

-Exige sin dilaciones nuestra purificación.

“Lo que tú exiges es que nos arrojemos todos al fuego, empezando por Aspasia, cuya belleza te desvela, seguida de los jóvenes de la ciudad, a los que envidias sus bríos y placeres…”.

-¿Has visto lo que se atrevió a hacer Fidias? -preguntó el sacerdote, y sin esperar respuesta se levantó para retirarse. El sacerdote odiaba el arte cuando no era sacro, y sobre todo cuando se lo utilizaba para divinizar a los hombres, o peor aún, a las mujeres, según era el caso de Fidias y Polignoto. Pero esta vez Fidias había llegado muy lejos, y Diopeites estaba a punto de cargar sobre el escultor todos los males de la ciudad.

-Hablaré con él -dijo Pericles y lo acompañó en silencio hasta la puerta sosteniéndolo del brazo, y no porque el viejo estuviese achacoso sino porque así lo exigía el peso de su dignidad parsimoniosa.

Al cerrarse la puerta, apareció Lapón, el adivino, que había permanecido oculto detrás de un cortinado.

-¿Oíste su última amenaza? -le preguntó Pericles y vació contra una pared la copa que el sacerdote ni había tocado.

-Sí, la oí -respondió y se acercó a la pared chorreada de vino como si buscara un signo en esa mancha púrpura.

-Debe ser por la Atenea de Fidias -dijo Pericles en voz baja apoyándose en el borde de una ventana que miraba a la Acrópolis. Una procesión de nubes moradas surcaba el horizonte, y la noche avanzaba por el mar hacia Atenas como un vapor negro preñado de estrellas.

-¿Crees que lo denunciará a Fidias a la Asamblea?

Pero Lapón, abstraído, seguía el contorno de la mancha con su dedo índice, mientras murmuraba palabras oscuras.

Pericles divisó el primer astro en el cielo, y en algún punto de la ciudad destelló la primera antorcha… ¿O era el foco de un incendio?

Lapón, sin apartar los ojos de la pared, dijo con voz fuerte y clara:

-Alguien te salvará la vida con su propia vida.

-¿Alguien me salvará la vida? -repitió Pericles con desgano-. ¿Y cuándo será eso?

Lapón jamás revelaba datos precisos para no incitar a los hombres a desafiar en vano los designios de la Fatalidad.

“Esta noche”, pensó, y cerró sobre la pared el puño guardándose el secreto para sí.

*

-Lo que Aspasia soñó cuando apenas tenía nueve años -dijo Alcibíades hablándole a Sócrates en su pensamiento rumbo al Pireo-, fue que tenía veintiséis años, justamente la edad que tiene ahora, y vivía en un mansión ella sola asistida poresclavos.¡Seis esclavos negros traídos de un país lejano para que ella gozara de ellos a su antojo!… Así como lo oyes, amigo mío, sólo para que satisficieran sus deseos día y noche, en la comida y en el amor, que no son más que un mismo hambre con distintas formas de saciedad.

Mientras decía esto, Alcibíades tenía una sensación indefinida, mezcla de placer y fastidio:

-Y a veces soñaba que ataba a uno de ellos ¡el más fornido! a un lecho inmenso, se le subía encima sin desvestirse y le mordía los hombros, el pecho y las piernas sacándoles sangre, una sangre púrpura y espumosa como el vino de Rodas, que ella bebía hasta quedar ebria peor que una ramera de Beocia.

El fastidio desplazó al placer y empezó a sentir disgusto y repulsión. Ahora quería terminar con esa confidencia de una vez, pero un sentimiento morboso lo obligó a llegar hasta el fin.

-Una vez ebria y desmelenada, con el mentón y los senos empapados con ese vino, buscaba un látigo y azotaba al esclavo hasta matarlo y con tal gusto, que a veces despertaba en su lecho de niña empapada en sudor, riendo como una loca y moviendo el brazo en el aire como si aún castigara a su víctima.

No dijo más. Las imágenes de esa escena volaron de su mente y sintió paz de volver a estar al aire libre y bajo un cielo tachonado de estrellas, a salvo de las fantasías despóticas de Aspasia (el silencio profundo de la noche contrastó con el tumulto reciente de sus pensamientos).

Pero Sócrates no se esfumó de su vista. Le había confiado aquel secreto y ahora el filósofo se había quedado mirándolo desde algún redaño de su conciencia. ¿Y qué había en la mirada del maestro? Compasión. Pero no una compasión blanda y comprensiva, sino severa. Inquiridora.

-¿Qué me importan a mí los delirios secretos de esa mujer? -dijo Alcibíades, haciendo un ademán de desprecio. Pero Sócrates lo seguía mirando.

-Todas las mujeres de Mileto han de tener sueños semejantes, Sócrates, ¿o no sabes que de allí vienen las prostitutas más desenfadadas? Y habrá que preguntarse por qué de la tierra de esas mujeres nos vienen también los filósofos y los hombres de ingenio. ¿No nació el sabio Thales, el primero de los filósofos, en esa ciudad? ¿No vino de ahí Hipodamo, el que hizo el Pireo? El mismo padre de Aspasia, ¿no fue el último de los grandes filósofos de toda Jonia?… Entonces, ¿no es como si la Filosofía hubiera engendrado a esa mujer?… Piénsalo bien mi amigo, ¿no existe una contradicción esencial entre razón e inocencia? Perversión y Filosofía… ¿No tendrán al cabo un mismo origen? La perversión es pensar sobre lo que debe hacerse en forma instintiva, sin conciencia, y filosofar es pensar sobre cuestiones que no deben pensarse sino vivirse en forma espontánea, sin rodeos teóricos, como el amor y el trabajo… ¡La guerra y la amistad!

Soltó una risotada y Sócrates se desvaneció de su mente.

-¡Yo mismo elegiría ser su último esclavo si fuera la condición de sus favores! Además, a pesar de sus caprichos, me ama más que a nadie, y yo tengo mi carácter y sé someterla cuando me decido. La vida verdadera -y afianzó el paso-, es algo vertiginoso y salvaje, como un parto, como la cópula, como la juventud, que detesta las riendas y mordazas de la moderación senil… ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!

E inspirado por la resonancia de las calles estrechas, se puso a entonar una canción:

“¡Ay! Cuando yo era un niño me andaba suelto

suelto en los campos,

o era visto en las olas ¡ay! cabalgando

¡Ay! cabalgando…

Y ahora camino libre por el sendero

por el sendero,

¡Ay! No quieras quererme que no te quiero

que no te quiero…”

Una joven en su habitación reconoció esa voz.

“Es él”, se dijo, y, como siempre que lo oía venir saltó del lecho y encendió un candil. Acercó la luz a la ventana y se quedó acurrucada detrás del postigo esperando a que pasara.

Alcibíades, que hacía siempre el mismo recorrido de camino al Pireo, esta vez reparó en aquella ventana alta que siempre estaba iluminada y se detuvo un instante.

-Debe ser uno de esos poetas locos que escriben toda la noche, como el amargo de Eurípides -dijo mirando con desprecio.

Nausica lo escuchó y se oyó el corazón en las sienes. Sostenía el candil y le pareció que esa luz iba a delatar su presencia. Pero ahí se quedó, de rodillas sobre el lecho, con los ojos cerrados y rogando a Afrodita que la protegiera… ¿De qué? De ser descubierta.

“Guárdame -pensó- y mañana te llevaré un ramo con flores de retama”.

Estaba desnuda y se sentía vulnerable como cría de gacela. El pelo negro le caía por delante sobre un lado del cuerpo, y eso la hacía sentir apenas protegida. En sus párpados cerrados la llama fulguraba como una hoguera:

“Me verá -pensó-, sabrá que estoy aquí y le tendré que decir todo”… ¿Pero qué era todo? Nada que alguien supiera, excepto Hepárete, su confidente desde la infancia.

“Me verá”, y le vino la imagen de Simaeta, la pelirroja que Alcibíades había raptado, y con la que se había paseado por toda Atenas como pavo real. Sintió un escalofrío. “¿Sería capaz?”, pensó, pero ella misma no supo distinguir a qué se refería con eso: ¿si él era capaz de raptarla, o a si ella era capaz de dejarse robar?… Y se vio del brazo de Alcibíades por el ágora, riendo a viva voz, y deteniéndose en un mercado para elegir frutillas frescas y muy rojas que ella le prepararía con vino y miel cuando estuvieran solos en algún lugar. ¿O le gustarían más con leche de cabra como a su padre?…

Cuando volvió en sí, tenía los labios más rojos y las mejillas más pálidas. Por la ventana asomó el óvalo de su cara. No había nadie. Hacía rato que Alcibíades (creyendo que la de la luz era la casa de Eurípides) se había alejado riéndose de los poetas y sus imaginerías trasnochadas.

*

-Te lo advierto Anaxágoras -le dijo Diopeites, sacerdote infame, al filósofo en la escalinata del Palacio-, el ateísmo es un crimen contra los dioses que no tiene perdón.

Anaxágoras, que había sido llamado por Pericles, se recogió el manto púrpura para subir unas gradas más. Diopeites se quitó la capucha verde musgo y su calva fosforesció a la luz de la luna como los huesos de los animales muertos. Sus ojos negros, vidriosos, eran dos escarabajos recién salidos del mar.

-Diopeites. Yo no niego a los dioses -dijo el filósofo de barba blanca y expresión melancólica-, tan sólo no hablo de ellos. Negarlos es reconocerles alguna clase de existencia. Sólo afirmo que hay una Mente encarnada en la materia que todo lo impulsa y transforma, imprimiéndole al universo un movimiento circular. Y que su naturaleza es oponerse a sí mismo para prosperar. Sin oposición está el frío quieto y el frío es la muerte.

Subió una grada más pero el sacerdote lo detuvo:

-¿Te crees superior a mí?

-¿Cómo podría creer eso cuando la Mente divina decidió enfrentarse consigo misma a través nuestro?

Y entonces sí subió la escalinata de mármol y entró al Palacio. Diopeites se calzó la capucha y se marchó como un espectro.

*

“Pronto llegará”… Y descargó un mazazo contra el bloque.

-Fidias -trátalo con prudencia.

-¿Con prudencia? -rugió el viejo-. ¡No se puede tener prudencia con esto! Si no caes sobre él como un rayo, no puedes… -y descargó otro golpe violento.

Cratilo lo conocía bien. El maestro sentía odio esa tarde y lo desfogaba contra ese mármol diáfano y rosáceo (bloque de aurora petrificada).

-Míralo bien -le dijo Fidias agitado, pegando el perfil contra la piedra como si la auscultara-, la luz lo traspasa más fácilmente que el hierro de mi cincel. ¿Es justo que sea así?

Cratilo lo miró impávido. Su rostro era redondo e inexpresivo como la efigie de una medalla gastada.

-¡No! -gritó el escultor, que no esperaba respuesta-. ¡No lo es! Yo tendría que poder hundirle mis dedos para darle la forma que deseo y después endurecerlo de un soplido… ¡Eso sí que sería razonable! -y asomaron los dientes de su mandíbula cuadrada.

Sobre largos tablones y en el piso de madera y por todas partes, había trozos de obras inconclusas: un torso fornido trabajado sólo por la mitad con las costillas y los músculos marcados, una cabeza cornuda volteada contra un ángulo, un brazo robusto sosteniendo un escudo de doble asa, una mano de mujer delicadamente abierta, un pie enorme repleto de venas con un puñal hundido hasta casi la empuñadura, como si alguien acabara de clavarlo al suelo del taller. Numerosos mármoles sin formas definidas tenían heridas de espada o estaban atravesados por una flecha, u horriblemente contorsionados, y todo hacía pensar en el escenario de una batalla reciente en el que habían quedado dispersos aquí y allá restos de cuerpos mutilados.

Fidias caminaba entre esos despojos aferrando el cincel como un arma (único sobreviviente de una guerra de gigantes).

-¿Sabes qué es este bloque?… ¿Lo sabes? -y lo rodeó como a un acusado.

El amigo negó con la cabeza.

-¡Un puño cerrado!… ¡Eso es lo que es! -y enarboló su puño con ira-. ¿Y crees que la piedra abre su mano así como así cuando yo la golpeo?

Cratilo volvió a negar.

-¡Ah!… ¡Pero esa no es la tragedia! -gritó Fidias-. Cualquier escultor mediocre puede abrirlo a fuerza de golpear y golpear. Pero hacer que el mármol se abra con gracia, con donaire… ¡Con nervio!

Cratilo sintió piedad por el tormento del creador.

Fidias cambió de humor. Hundió la cabeza entre los hombros y su voz se volvió ronca y lejana. La ira que lo rejuvenecía lo había abandonado y su aspecto era el de un anciano: